『Celeste』というゲームをやっていると、このような真理に辿り着く。

このゲームは、案外アクションゲームとしては難しくはないかもしれない。要求されるアクションの連鎖そのものは、そこまで難しくはないが、しかし、このゲームで重要なのは、ゲームまでに辿り着くために、いかにうまくいく経路を探索するか、という数学的・パズル的思考力である。数学の証明も、結局は公理の適用というパスと、定理というノードがあり、あるノードから別のノードまでの経路を見つけることにほかならない。そんなこと言ったら文章を書くこと自体がそうかもしれないが…。

『Celeste』で興味深いのは、そのパズル構築がある程度うまくいったとしても、それを「完璧に」実行し過ぎてはいけないということだ。おそらくタイミングがどれくらい合っているかによって飛距離が決まるという仕組みが随所に存在する。したがって、タイミングを合わせすぎると、飛距離が想定以上に伸びてしまうなどの弊害があり、「完璧に」プレイしすぎると、結局ぶつかってはいけない場所に衝突してしまうことになる。上手すぎす、下手すぎずという中間点を模索する必要があるのだ。

このことは、一見表面上は、何事もやりすぎは良くない、ちょうどいいのがいいんだよ、という冷笑主義的「中庸」(鉤括弧付きが重要!)の教訓に見える。しかし、そのゲームという媒体、すなわちそのインタラクティブ性について注意深く観察すると、そうではないことがわかってくる。むしろその教訓とは、どれだけ頑張って進歩発展向上していこうとしても、結局どこかに限界が出てくるという話になる。そのことを悟るのだ。結果ではなく、その過程に重点が置かれる解釈だ。この解釈は、同じレイヤーの中に踏みとどまっている冷笑主義的「中庸」とは異なり、収束していく上下運動の殻を破っていく。

したがって、この理解は、単にそこに存在する機材(ギミック)との関係性において、完璧にタイミングを合わせるという最も基本的なレイヤーをはじめとして、タイミングを合わせすぎず外しすぎず、「何事もやりすぎは良くない、ちょうどいいのがいい」としてそのちょうど良さを追い求めること(つまり「中庸」を求めることそのもの)へも伸びていき、そしてまた別の領域にある、数学的パズルを経路探索して解くことへも延びていくことだろう。(ここでレイヤーと言ったのは、単に慣用句としてではなく、その階層同士を重ねて一度に見ることの重要性があるからかもしれない。Fredric Jameson的な…)

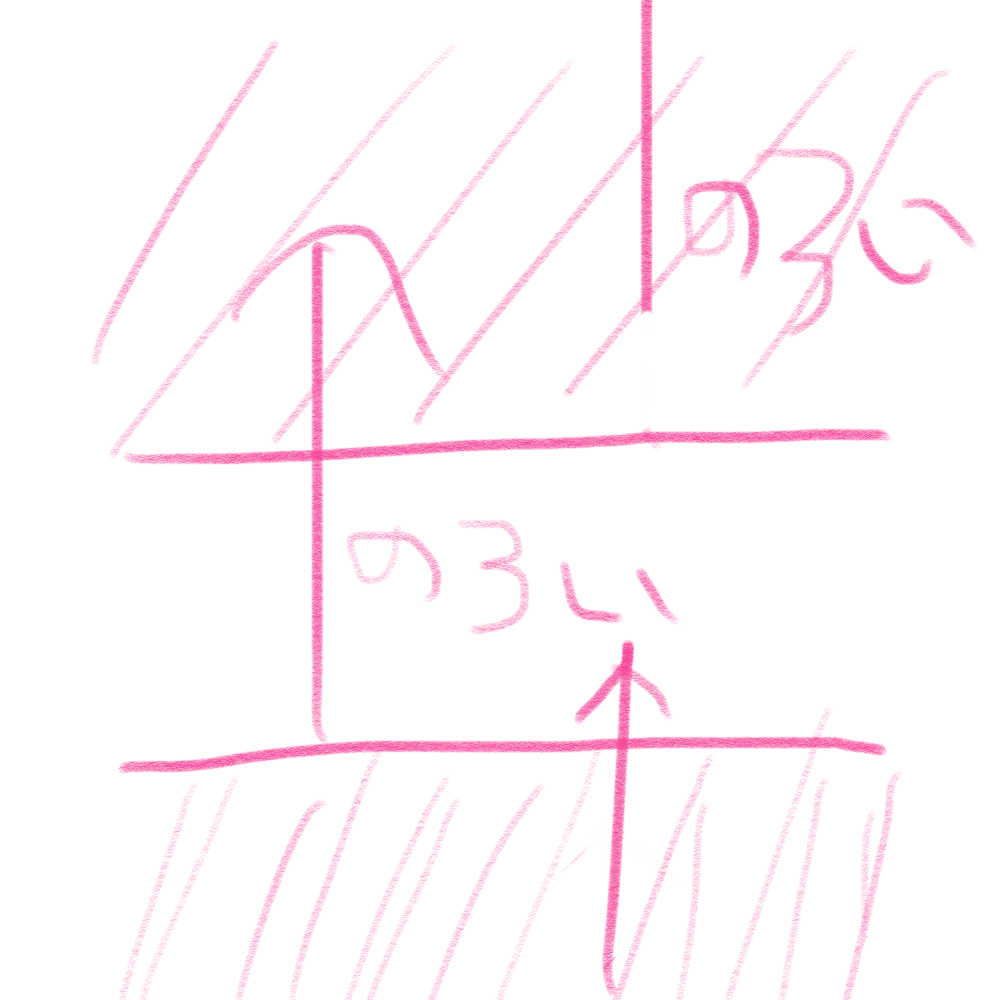

そこで、こんな呪いの図式を考えた。というより、こんな呪いの図式を思いついたから、それがきっかけとなって、上記のようなことを考えた。なぜこの図式を考えたかは、忘れてしまったが。まあしかし、普通の人は、呪いというものはもうかかったらおしまいだあ、と思ったり、呪いにはこう何かはらってもらったりすると治るとか思っている人が多いが、そうではなく、二度呪いがかかると元に戻るみたいな、数学的構造としてみたら面白いのではないかと思う。(まあはらって治るというのも逆元という数学的構造だが)